はじめに

アフリカ・中近東で、基準点を作れないかとの問い合わせが来ました。GNSS受信機1台だけで測量したいとの条件ですが、現地ではネットワークRTKのサービスもありません。

以下のブログで、AUSPOSというサービスがあったのを思い出し、検証してみました。

AUSPOSとは

AUSPOSは、オーストラリア政府(Geoscience Australia)が提供する無料サービスで、IGSが運営する全世界のGNSS観測網データを利用して基線解析を行うことが可能です。

ユーザーは観測したRinexデータをアップロードするだけです。AUSPOSは自動的に周辺のIGS観測局を選択してStati解析を行い、折り返しメールで解析結果を送信してくれます。

利用してみた

観測データのアップロード

以下のサイトにアクセスすると、Rinex観測データをアップロードできる。

アップロードすると、画面が以下の様に切り替わり、アンテナ高・アンテナ名・メールアドレスを入力して【Submit】をクリックすると解析が始まる。

【Scan】をクリックすると、Rinexデータから自動的にアンテナ高とアンテナ名をが転記される。

解析結果

解析結果は電子メールにPDF添付されて送信される。

(1) ITRF座標系における地心直交座標

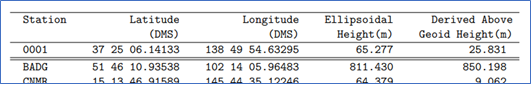

(2) 準拠楕円体GRS80・ITRF2014座標系における、緯度・経度・楕円体高・標高

(3) 準拠楕円体GRS80・ITRF2014座標系における、平面座標(UTM)・標高

(4) 精度(信頼性~95% C.L.)

真値が95%の確率でこの範囲に入っている・・・という事だと思います。

このレポートで報告されている「標高」は、ジオイドモデル・EGM2008によって算出されているので、日本のジオイド2011ver2.1を使用した標高値とは違いが生じる。以降の検証では、楕円体高を比較対象として使用した。

注意点

AUSPOSサービスの注意事項によると、解析に使用するGNSS基準局のデータは日付(UTM)が切り替わるタイミングで集計されるので、データのアップロードは翌日以降に行うよう記載がある。

実際には翌日にもエラーが発生し、解析ができるようになったのは2日後以降であった。

以下の文献によると、AUSPOSサービスはアップロードのタイミングによってGNSS軌道情報を3種類から選択するようになっている。

(1) Final IGS最終暦(観測週の2-3週間後に公開)(2) Rapid IGS速報暦(観測日の2日後に公開)(3) Ultra-Rapid FinalおよびRapidが使用できない場合

おそらくUltra-Rapidは、オーストラリア内の電子基準点で観測した放送暦を使用した解析ではないかと推測した。もしそうだとすれば、Ultra-Rapidはオーストラリア外では使用できず、解析できるのは観測日から2日後以降ということになる。

使用した暦情報は、レポートの2ページ目に明記されている。(下図)

検証結果

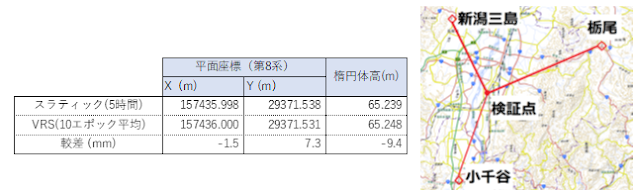

当社駐車場の検証点にGNSS受信機を設置して、5時間スタティック観測を行った。観測したデータは2日後にAUSPOSにアップロードした。同じデータを使用して、周辺の電子基準点を与点とした網平均計算を行い、そのデータを正としてAUSPOS計算結果の評価を行った。

網平均結果(基準値)

検証点の座標は、Static測位で得た値を正として比較することにする。下図の通り周辺の電子基準点3点を与点に行った。網平均にはセミダイナミック補正を含んでおり、成果座標は元期となる。VRS観測結果と比較したところ、10mm以内の較差で測量できている。

AUSPOS解析結果

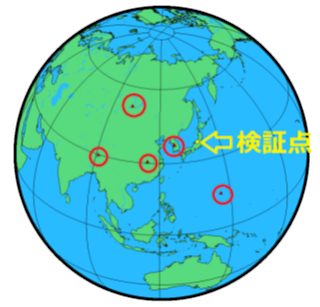

解析レポート2ページによると、検証点の解析には下図に示したIGS観測局が使用されている。かなりの超長基線解析となる。

AUSPOS解析結果はITRF2014座標系における結果であるのに対して、日本の測地系はITRF2008(西日本および北海道はITRF1994)となっている。加えて、地殻変動の大きい日本においては、成果座標はすべて基準日における座標(元期)座標となっている。従って単純に比較することはできない。

それで、以下の手順でAUSPOS解析結果を元期座標に換算する。

(1) AUSPOS解析結果 地心直交座標(ITRF2014)

X = -3818079.367 Y = 3338729.510 Z = 3854412.435

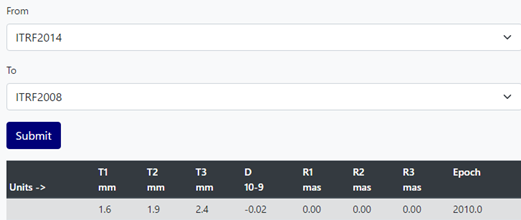

(2) (1) をITRF2008座標系に変換

ITRF間の変換パラメータは、ITRFのWebサイトで確認できる。ITRF2014からITRF2008への換算パラメータは以下の通り。

ITRF https://itrf.ign.fr/en/solutions/transformations

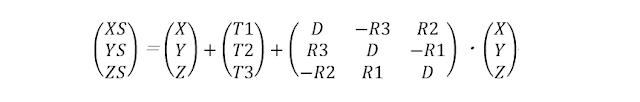

変換前の座標を(X,Y,Z)、変換後の座標を(XS,YS,ZS)とすると、次式で求められる。

この数式でITRF2008における地心直交座標を計算すると

X = -3818079.3653 Y = 3338729.5118 Z = 3854412.4373

となる。ITRF2014~2008間は1~2mmの差であるので、そのまま変換しなくても結果に大きな差は出ない。一方、西日本や北海道ではITRF1994であるため5~6cmの差が発生する。変換は必ず必要となる。

(3) (2) を緯度・経度・楕円体高に変換

地理院の計算サイトで緯度・経度・楕円体高を求めることができる。

B = 37°25’26.14139” L = 138°49’54.63285” H = 65.278m

(4) (3) を元期座標へ変換

地殻変動の大きい日本においては、基準点の座標成果は元期に統一してある。地理院の計算サイトで元期座標(セミダイナミック補正)を行う。

B = 37°25’26.1452” L = 138°49’54.6016” H = 65.265m

(5) (4) を平面座標(第8系)へ変換

地理院の計算サイトで平面座標を求めることができる。

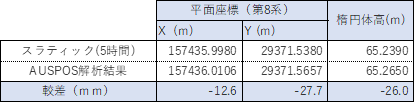

X = 157436.0106 Y = 29371.5657 H = 65.265m

以上の手順で得た座標を、電子基準点を与点にしたスタティック解析結果と比較すると、以下の通り。

水平方向、高さ方向共に3cm以内に収まっている。Static観測時間の検討

AUSPOSサービスは大陸間の超長基線の解析であるため、スタティック観測時間はなるべく長い方がよい。観測時間の違いで精度がどの程度変化するかを検証した。

使用したデータ

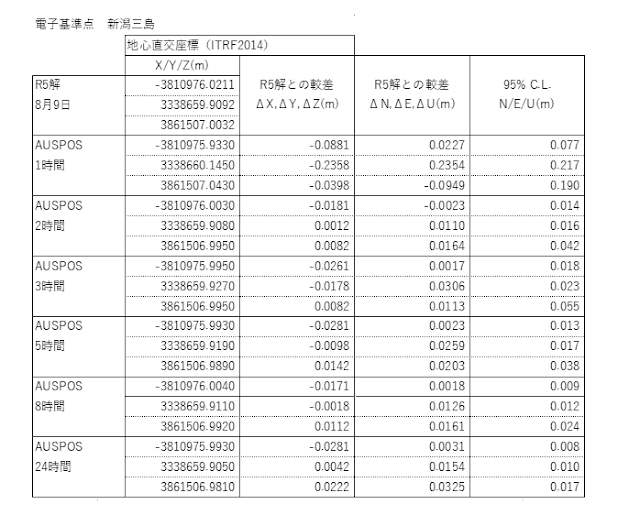

電子基準点「新潟三島」の観測データを使用した。以下のデータを全てAUSPPOSへアップロードして解析結果を得る。

1時間データ 8月9日 9:00~9:59 (日本時間)2時間データ 8月9日 9:00~10:593時間データ 8月9日 9:00~11:595時間データ 8月9日 9:00~13:598時間データ 8月9日 9:00~16:5924時間データ 8月9日 9:00~翌8:59

比較する座標は成果座標ではなく、地理院が公開している日々の座標値(R5解)を使用した。R5解はITRF2014における地心直交座標で公開されているので、座標換算せずに単純比較が可能である。

地理院Webページ(日々の座標値) https://terras.gsi.go.jp/geo_info/information/information_F5_R5.html

検証結果

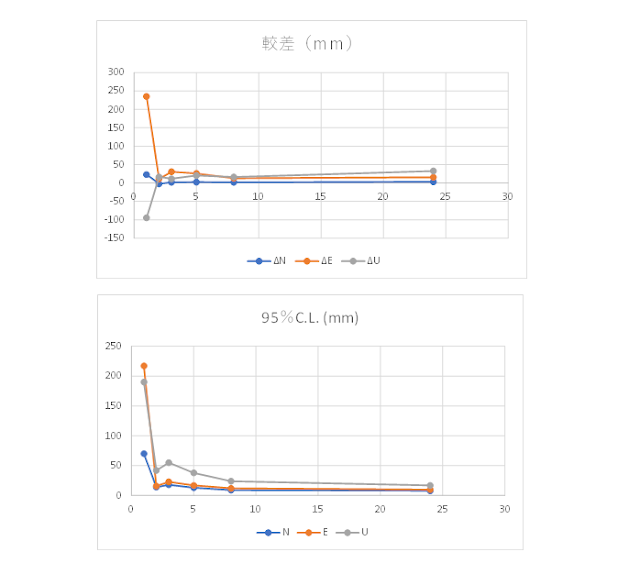

以下は、R5解とAUSPOS解析結果の南北,東西,高さ方向の較差(ΔN,ΔE,ΔU)およびAUSPOS解析レポートに記載している信頼性のグラフである。

1時間の解析結果では較差が大きく、AUSPOS解析レポートにも使用には注する旨の警告が表示されている。観測時間が長いほど精度がよくなる傾向にある。満足のいく結果を得るには、最低限2時間の観測が必要となる。

まとめ

- 既知点一点のみの検証でしたが、十分な精度があることが確認できました。実際の地域で使用できるかどうかは未知数です。

- それぞれの国で定義されている楕円体、座標系に換算する必要があります。

- 日本やニュージーランドなど地殻変動の大きい国では、地殻変動の補正(セミダイナミック補正)も行う必要があります。

なお、計算結果は必ずしも周辺の既知点と整合するとは限りません。周辺の既知点とは基準が異なるためです。周辺の既知点と整合させたい場合は、既知点もAUSPOSで観測して、観測座標と既知座標でローカライズ(座標換算)を行う必要があります。